傳承愛國精神 深化育才共識 ——中國歷史文化中心走訪鄭觀應公立學校深化教育合作

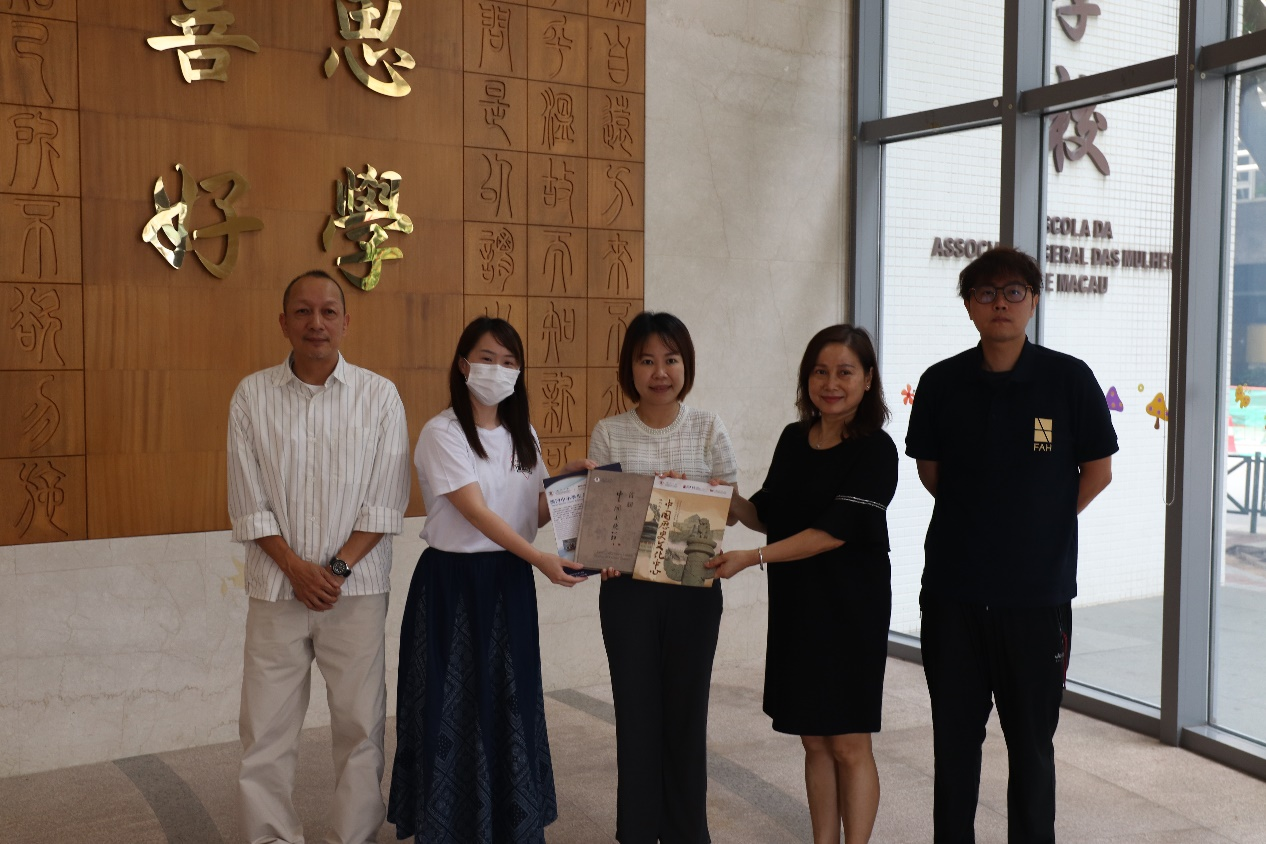

繼六月成功走訪本澳多所學校後,澳門大學中國歷史文化中心(以下簡稱“中心”)持續推動本地教育合作。七月,中心副主任鄭寧人、特級行政主任關小燕、行政人員唐可琪訪問鄭觀應公立學校,與李慧敏校長、溫倩婷主任等校方代表舉行建設性會談。

鄭觀應公立學校以近代思想家命名,重視中華文化傳承與家國情懷培養,其辦學理念與中心“立足澳門、弘揚中華文化”的宗旨高度契合。李慧敏校長對中心到訪表示歡迎並分享了相關教育經驗。

會談聚焦“名師名校講座”與“中小幼教師培訓”兩大合作方向:一方面,雙方計劃聯合引入高水平學術資源,針對學生需求量身定制主題講座,邀請海內外中國歷史文化專家主講,開拓學生視野,增強中華文明認同。

另一方面,雙方一致認為優質師資是保障教育質量和愛國愛澳教育的關鍵。中心將積極策劃組織面向該校及澳門教師的專業研習、工作坊及教學資源開發活動,重點提升教師對歷史課程標準、教材教法的理解和國情區情融入能力。

此外,雙方高度肯定堅守“愛國愛澳”核心價值的重要性,視其為合作基石。鄭寧人副主任強調中心致力於支持澳門學校,通過知識傳授與文化浸潤培養青少年的家國情懷。李慧敏校長讚賞中心的學術資源將有力支撐該校文化育人實踐。

本次走訪為雙方深入合作奠定堅實基礎。雙方表示將儘快細化方案、落實共識,攜手培養新時代愛國愛澳、具有文化底蘊和國際視野的澳門人才。