為提升學生對中國文學的認識,弘揚中華優秀傳統文化,澳門大學學生事務部與中國歷史文化中心於12月3日聯合舉辦專題講座,邀請著名作家、文學評論家及學者張錦江教授,分別於利瑪竇中學及蔡高中學分享《生命的文學感悟》及《山海經》,吸引逾900名師生參與。

首場講座在利瑪竇中學舉行,主題為《生命的文學感悟》。張錦江教授以生動的文學案例和深刻的人生感悟,引導師生重新審視生命的本質,啟發大家對生命的多元理解,更為同學們創作生命主題相關作品提供了寶貴的寫作指引。

第二場講座在蔡高中學舉行,主題為「三星堆與山海經的神靈交匯以及《新說山海經》的現代暢想」。張教授結合親身考察三星堆的經歷,將《山海經》文獻與三星堆文物相互印證,探討神格、太陽崇拜等文化元素,並分享其創作《新說山海經》系列的理念與成果。

在兩場講座的互動環節中,張錦江教授親切回應師生提問,分享獨到見解,促進思想交流。

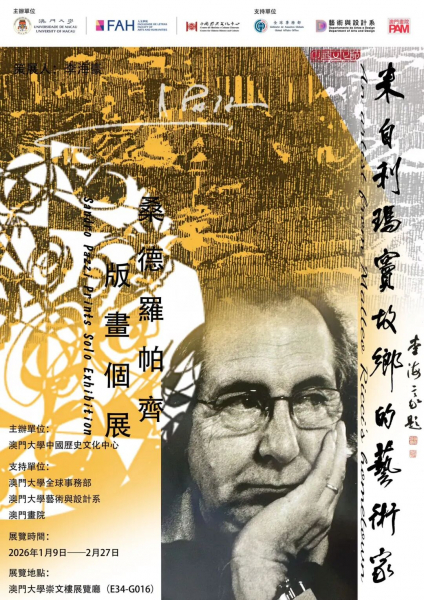

張錦江曾任上海大學文學院文學創作教研室主任、華東師範大學教授,現為中國作家協會會員,其學術造詣與創作成就備受肯定。作為“中國新神話小說的奠基人”,他歷時13年研究中國古籍《山海經》,創作12卷新神話小說《新說山海經》,在理論研究與創作實踐方面均有深厚積累。

張錦江教授

在利瑪竇中學舉行的《生命的文學感悟》講座

利瑪竇中學場次合照

在蔡高中學舉行的《三星堆與山海經的神靈交匯以及《新說山海經》的現代暢想》講座

蔡高中學場次合照

師生感言:思想啟迪,文化共鳴

生命沒有固定的答案——聽張錦江教授「生命的文學感悟」演講利瑪竇中學

初三A 江若程

張教授講到,自己寫了《人夢》《人界》《人悟》三部曲,其中收官之作《人悟》對生命意義的探討最集中,提出“只要有生,就有出路與機會”。他結合經歷,感悟到生命的真諦不止於活著,更在於超越生命的精神追求;他還講到,《一個站著死的男孩》裡面身患重疾卻樂觀堅韌的少年,引導我們理性面對生死。這些故事讓我明白,生命的價值從不在於轟轟烈烈,而在於堅守責任的勇氣與直面困境的豁達。

我不由得也開始思考,生命的價值,我也許明白了。那生命到底是什麼意義?這個問題好像有些抽象了。但它如影隨形,以萬千種形態詮釋著存在感,確實是看得見摸得著呀。它靜到種子在土地裡生根發芽,噪到嬰兒第一聲啼哭。

又想起這幾日中文課講的儒家思想,在儒家思想中,仁是本根。那結合今天張教授的分享,生命從不是孤單的,是人與人之間的聯結構成了重要繫帶。就好比有人堅守崗位,以專業能力服務他人;有人默默耕耘,用汗水為扶持社會發展。這種奉獻,從小我昇華到大我,這便是生命意義的最高境界了吧。

====================

生命在文學中豐富——聽張錦江教授「生命的文學感悟」演講利瑪竇中學

陳昆志老師

張教授學識淵博,出入古今中外,游刃自如。他在講座中將生命析分為三個主題——生命的覺醒、生命的依戀與生命的品格,並細細解析個中精義,分享自己的創作歷程。他說:「我們的生命覺醒是高貴的、高尚的、高昂的。」這種對生命價值肯定的態度,我深以為然。在《多瑙河之波》一文中,張教授抒發對匈牙利詩人裴多菲「生命誠可貴」詩句的感悟,使人心生仰慕。是啊,人的一生必須有一高遠、宏大的理想,而且須為它持續勇敢奮鬥,才稱精彩。

教授有一篇《古巷童謠》我也特別喜歡。文中細緻地描寫了童年的小城,小城的青磚瓦舍、巷底的童謠與叫賣聲,使人彷彿穿越時空,聞到古老的炊煙氣味。後來,小城逐漸蒼老、斑駁,最終被推倒、改建,顯盡了歲月的哀愁。作家表現出對土地乃至於過往生命的深深依戀,令人動容。我雖正值壯歲,但童年也已遠矣,往日的風景盡成記憶,若不加以書寫,記憶復將轉瞬成煙成雲,生命必將多了些缺憾吧。

最後張教授分享了他追隨但丁、雨果、歌德、荷馬、莎士比亞等偉大作家足跡的遊歷。能行過先賢所行過之窄巷,企立於先賢所佇足過之高台,這是多麽美好的旅程!教授稱這些人是「偉大的生命,為民族、為祖國、為人類的事業貢獻一生」,並加以歌頌,我認為是極為貼切且緊要的。即時我們是平凡之輩,也應時刻仰望文明的最高處,因為個體的生命雖無永恆的存在,人類整體的生命卻有無限可能的前程。唯有我們一代一代地悟道,時時感受,生命才會開花結果,竟歸至善。

====================

張錦江教授的「文學馬拉松」── 以生活為墨,續寫山海

蔡高中學高一 柯曉晴

近日,我校有幸邀請到華東師範大學張錦江教授蒞臨開講。作為新神話小說的奠基人,教授攜耗時十三載打磨的力作《新說山海經》登場,將自身創作的歷程與人生體悟娓娓道來,爲澳門學子搭建起一座連接文學與生活的橋樑,帶來了一場兼具深度和溫暖的文學分享。

講座中,教授以「文學是生活的見證」為核心邏輯:他既談《新說山海經》的創作源於現場考察對文字想像的拓展,也以大禹治水為例,辨析神話與歷史的內在關聯,巧用「面具」隱喻解讀人生的深意。始終緊扣「文學來自生活」的核心,當中的創作紮根於不同地域與時期的經歷沉澱。而對人生百態的真切感悟正是驅動他創作的燃料。教授結合自身經歷感慨,文學創作恰似一場艱辛卻值得堅守的馬拉松,生活底蘊便是最堅實的底氣。《山海經》《紅樓夢》等傳世經典,都是日積月累、厚積薄發的生活饋贈。他更寄語學子:作家之路雖然佈滿挫折,但唯有深耕經典、以熱忱擁抱生活,方能讓文學思想不斷生長。

====================

《面具.文學.人生》

聖公會(澳門)蔡高中學初三 蔡詩瑜

在講座過程中,張教授向我們介紹他在創作時的經歷,正是張教授所經歷的種種磨煉,以及他對不同地方、不同時期的細緻考究,才鑄就了他探究與創作的堅實起源。當中,我對張教授講述的關於「人的面具」的內容十分感興趣,他以「面具」為切入點,三星堆的青銅面具與金飾面具令我耳目一新,特別是厚重的青銅面具的縱目突眼、方耳闊嘴,讓我猜測是否是外星人,其實是一種藝術誇張了的祭品。張教授也借此深入闡述了人生的道理與意義。

直面最真實的自己時,或許就是脫下面具的時刻。在講座的最後,我似乎領悟了「面具」的真諦。由保護到直面,其實正是張教授所說的豐富的經歷,這些經歷正是文學創作最大的底氣。張教授說過︰「沒有生活的底氣,是寫不出好作品的。」文學創作需要去經歷、去見證,去領略各地的大山大海,去嘗遍人生的酸甜苦辣,如此才能為自我創作提供源源不斷的靈感。

資料來源: 澳門大學學生事務部